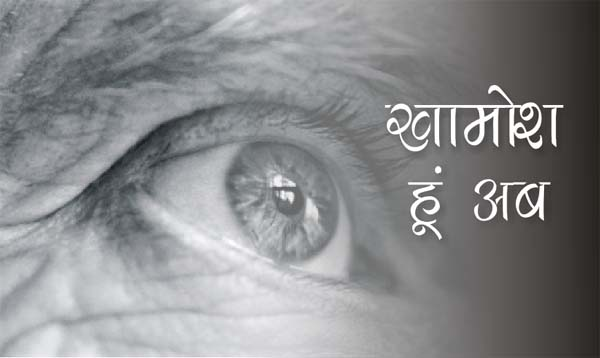

खामोश उम्मीदें

ज़िंदगी में उम्मीदें इंसान को जीने की वजह देती हैं। उम्मीदें हमें जोड़ती हैं, हमें हिम्मत देती हैं और रिश्तों में मिठास लाती हैं। लेकिन जब यही उम्मीदें खामोश हो जाती हैं, यानी जिन्हें हम किसी से ज़ाहिर नहीं करते, तो वे मन के भीतर धीरे-धीरे बोझ भी बनने लगती हैं। हर इंसान ने कभी न कभी यह अनुभव किया है कि वह चाहता है कि उसका अपना बिना कुछ कहे उसकी भावनाओं को समझ ले। यही खामोश उम्मीदें हैं – अनकहे एहसास, अनजते इंतज़ार और अनजानी तकलीफ़ का नाम।

खामोश उम्मीदें वे भावनात्मक अपेक्षाएँ हैं जिन्हें हम सामने वाले से कहते नहीं, बल्कि मन ही मन रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा साथी, दोस्त, परिवार या कोई खास व्यक्ति हमारी ज़रूरत को बिना कहे समझ ले। जैसे – बिना बताए हमारा हाल पूछ ले, बिना जताए हमारे लिए कुछ कर दे, या हमारी चुप्पी से ही हमारे दर्द को पहचान ले।

ये उम्मीदें तब और गहरी हो जाती हैं जब रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। और जब सामने वाला इन्हें पूरा कर देता है तो दिल भर आता है। लेकिन अगर वह इन्हें न समझ पाए तो वही खामोश उम्मीदें शिकायत, ग़ुस्सा और दूरी में बदल सकती हैं।

क्यों जन्म लेती हैं खामोश उम्मीदें?

खामोश उम्मीदों के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहले, रिश्तों की गहराई। जब हम किसी से बहुत जुड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि वह हमें बिना कहे समझ लेगा।

दूसरा कारण है बचपन का अनुभव। अगर किसी को बचपन में बिना कहे प्यार और देखभाल मिली हो, तो वह मान लेता है कि बड़े होकर भी लोग उसकी चुप्पी को समझेंगे।

तीसरा कारण है हमारी संस्कृति। भारतीय समाज में अक्सर कहा जाता है – “अगर रिश्ता सच्चा है तो जताने की ज़रूरत नहीं”। यही सोच हमें उम्मीदें जताने से रोक देती है।

चौथा कारण है खुद को व्यक्त न कर पाना। कई लोग शर्म, संकोच या डर की वजह से अपनी ज़रूरतें सामने नहीं रखते और उम्मीद करते हैं कि दूसरा खुद ही समझ ले।

खामोश उम्मीदों का मनोविज्ञान

मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो खामोश उम्मीदें हमारी भावनात्मक ज़रूरतों का हिस्सा हैं। जब ये पूरी होती हैं तो हमारे दिमाग में खुशी देने वाला हार्मोन dopamine सक्रिय होता है और हमें संतोष मिलता है।

लेकिन जब ये टूटती हैं, तो दिमाग इसे rejection यानी अस्वीकृति मानता है। इससे loneliness और दुख पैदा होता है। रिश्तों में यह एक तरह का psychological contract यानी मनोवैज्ञानिक समझौता बनाती हैं। जब यह निभता है तो रिश्ता मजबूत होता है, और जब टूटता है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं।

खामोश उम्मीदों का सबसे बड़ा असर रिश्तों पर पड़ता है। अगर ये पूरी हो जाएं तो प्यार और भरोसा गहरा हो जाता है। सामने वाला हमें बिना कहे समझ ले, तो लगता है कि रिश्ता बहुत मजबूत है।

लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो शिकायतें, नाराज़गी और ग़लतफहमियाँ जन्म लेती हैं। धीरे-धीरे संवाद कम हो जाता है क्योंकि हम सोचते हैं – “अगर उसे सच में फिक्र है तो बिना कहे समझ जाएगा।”

यही सोच रिश्तों को बोझिल कर देती है और खामोश उम्मीदें हमें अंदर से तोड़ने लगती हैं।

जब खामोश उम्मीदें टूट जाती हैं

जब खामोश उम्मीदें पूरी नहीं होतीं, तो सबसे पहले मन में शिकायतें जमा होने लगती हैं। धीरे-धीरे अकेलापन महसूस होता है। आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है और रिश्तों में दूरी आ जाती है।

कई बार यह स्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान डिप्रेशन और भावनात्मक थकान तक महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझता ही नहीं, और इस वजह से जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है।

आत्ममूल्य और खामोश उम्मीदें

अक्सर इंसान अपनी अहमियत दूसरों के व्यवहार से आँकने लगता है। अगर उम्मीद पूरी हो जाए तो लगता है – “मैं उनके लिए खास हूँ।” लेकिन अगर टूट जाए तो लगता है – “शायद मैं उनके लिए ज़रूरी ही नहीं हूँ।”

यही सोच हमारे आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को प्रभावित करती है। और अगर यह सोच बार-बार मन में आती रहे, तो इंसान खुद पर शक करने लगता है।

समाधान: खामोश उम्मीदों से बाहर कैसे निकलें?

खामोश उम्मीदों से बाहर निकलने का पहला तरीका है – खुद को व्यक्त करना। अपनी ज़रूरतें और भावनाएँ खुले शब्दों में कहें।

दूसरा तरीका है स्पष्ट संवाद। सामने वाले को साफ बताइए कि आप क्या चाहते हैं।

तीसरा तरीका है संतुलन। हर कोई आपकी भावनाएँ बिना कहे समझे, यह ज़रूरी नहीं। इसलिए उम्मीदें यथार्थवादी रखें।

चौथा तरीका है खुद पर ध्यान देना। अपनी खुशी सिर्फ दूसरों पर निर्भर न करें।

और पाँचवाँ तरीका है स्वीकार करना। ज़िंदगी में हर उम्मीद पूरी नहीं होती, इसे समझना और स्वीकार करना ज़रूरी है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

CBT (Cognitive Behavioral Therapy) के अनुसार हमें अपनी सोच और उम्मीदों को संतुलित और यथार्थवादी बनाना चाहिए।

Attachment Theory बताती है कि जिनका बचपन सुरक्षित जुड़ाव (secure attachment) वाला होता है, वे अपेक्षाएँ खुलकर जताते हैं।

Emotional Intelligence कहती है कि भावनाओं को पहचानना और सही तरीके से व्यक्त करना रिश्तों को स्वस्थ बनाता है।

निष्कर्ष

खामोश उम्मीदें इंसान को जोड़ भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। जब ये पूरी होती हैं तो जीवन खूबसूरत लगता है, और जब टूटती हैं तो मन का बोझ बन जाती हैं।

रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम संवाद करें, अपनी भावनाएँ साझा करें और उम्मीदों को संतुलित रखें। हर उम्मीद जतानी आसान नहीं होती, लेकिन हर उम्मीद को खामोश रखना भी ज़रूरी नहीं है।