मन का दर्पण, सोच और सच, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

“मन का दर्पण: जब हमारी सोच हमें ही सच दिखाने लगती है” – जानिए कैसे हमारे विचार और भावनाएँ हमारी दुनिया की तस्वीर बदल देते हैं, और मन को साफ रखने के मनोवैज्ञानिक तरीके।

कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, तो दुनिया भी उसी तरह दिखाई देने लगती है? जैसे अगर मन में उदासी है, तो मौसम भी उदास-सा लगता है। यही है मन का दर्पण – एक ऐसा अदृश्य शीशा जो हमारी सोच, भावनाओं और अनुभवों को हमें वापस दिखाता है।

लेकिन फर्क यह है कि यह दर्पण बाहर की तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई को उजागर करता है।

“मन का दर्पण” एक रूपक है, जो बताता है कि हमारा मन दुनिया को जैसा देखता है, वैसा ही हमें अनुभव कराता है।

- अगर सोच सकारात्मक है, तो दुनिया में अच्छाई दिखेगी।

- अगर सोच नकारात्मक है, तो हर जगह कमी ही नजर आएगी।

मनोविज्ञान की दृष्टि से – यह प्रक्रिया Perception Filter कहलाती है, जिसमें हमारा मस्तिष्क हमारे अनुभवों, मान्यताओं और भावनाओं के आधार पर ही चीज़ों को समझता और ग्रहण करता है।

हम अक्सर मानते हैं कि जो हम देखते हैं, वही सच है। लेकिन हकीकत में हम दुनिया को अपनी सोच के चश्मे से देखते हैं।

- उदाहरण:

- अगर किसी ने आपके बारे में कुछ अच्छा कहा, लेकिन आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वह व्यंग्य कर रहा है।

- अगर मन खुश है, तो छोटी-सी तारीफ भी दिल में गूंजती रहती है।

इसका मतलब है – हम जो सोचते हैं, वही हमारा सच बन जाता है।

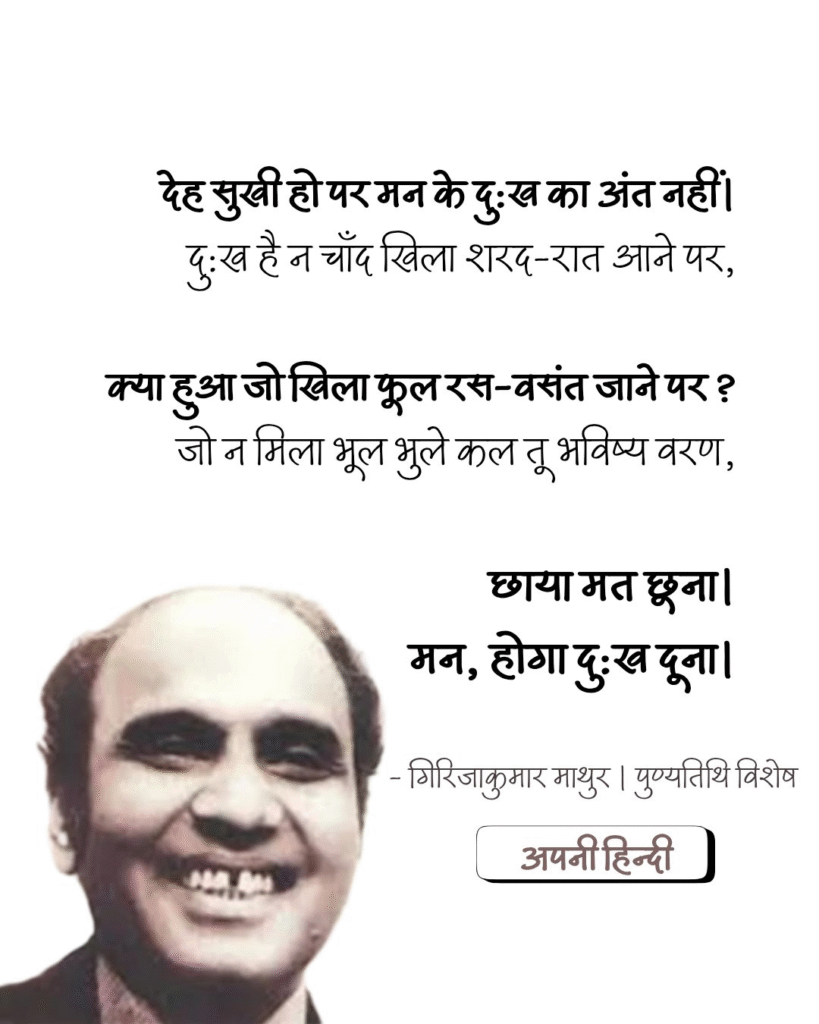

कभी-कभी यह दर्पण साफ नहीं होता, बल्कि भावनाओं, डर और गलत धारणाओं की धूल से ढक जाता है।

कारण:

- बीते हुए अनुभवों का बोझ – पुराने घाव सोच को सीमित कर देते हैं।

- पूर्वाग्रह (Bias) – किसी व्यक्ति या स्थिति को पहले से तय धारणा के साथ देखना।

- आत्म-संदेह – खुद पर भरोसा न होना।

- नकारात्मक सोच का चक्र – एक नकारात्मक विचार दूसरे को जन्म देता है।

मनोविज्ञान में इसे Self-Fulfilling Prophecy कहा जाता है –

“हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, और अंत में वैसा ही परिणाम पाते हैं।”

उदाहरण:

अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आप उनसे बात करने में झिझकेंगे, जिससे वाकई में वे दूरी बना लेंगे।

यह एक चक्र है –

सोच → व्यवहार → परिणाम → सोच और मजबूत।

5. सकारात्मक बनाम नकारात्मक दर्पण

| सकारात्मक दर्पण | नकारात्मक दर्पण |

|---|---|

| अवसर दिखाता है | खतरे दिखाता है |

| आत्मविश्वास बढ़ाता है | आत्म-संदेह बढ़ाता है |

| रिश्ते मजबूत करता है | रिश्ते कमजोर करता है |

| मानसिक शांति लाता है | मानसिक तनाव बढ़ाता है |

1. आत्म-जागरूकता (Self-awareness)

रोज कुछ मिनट खुद से पूछें – “मैं क्या सोच रहा हूँ और क्यों?”

2. भावनाओं की पहचान

अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें पहचानें और स्वीकार करें।

3. सकारात्मक पुष्टि (Affirmations)

जैसे – “मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूँ।”

4. सच की जांच (Reality Check)

किसी स्थिति को भावनाओं से नहीं, तथ्यों से परखें।

5. ध्यान और मेडिटेशन

यह मानसिक धूल हटाने का सबसे प्रभावी तरीका है।

Carl Jung के अनुसार, “जो चीजें हमें दूसरों में चुभती हैं, वे अक्सर हमारे अपने भीतर मौजूद होती हैं।”

इसे Projection कहा जाता है – हम अपनी कमियां दूसरों में देख लेते हैं।

दर्पण सिद्धांत कहता है –

- लोग और परिस्थितियां हमें हमारी ही छवि वापस दिखाती हैं।

- अगर आपको कोई व्यवहार परेशान कर रहा है, तो हो सकता है वह आपके भीतर भी मौजूद हो।

रिश्तों में अक्सर हम अपनी सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब सामने वाले में देखने लगते हैं।

- अगर आप भरोसेमंद हैं, तो आपको लोग भरोसेमंद लगेंगे।

- अगर आपके मन में डर है, तो आपको दूसरों के इरादे संदिग्ध लगेंगे।

गलत दर्पण हमें:

- गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है।

- रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा करता है।

- आत्म-सुधार के रास्ते में रुकावट बनता है।

- जर्नलिंग – रोज अपने विचार लिखें और महीने बाद पढ़कर देखें कि कितने सच थे।

- Feedback लेना – भरोसेमंद लोगों से राय लें।

- Mindfulness Practice – वर्तमान में रहना सीखें।

- थेरैपी या काउंसलिंग – पेशेवर मदद लेना।

एक गाँव में एक आदमी हर किसी को बुरा कहता था। उसे लगता था कि पूरा गाँव स्वार्थी है।

एक दिन एक साधु ने उसे गाँव के बीच में लगे पुराने आईने के पास ले जाकर कहा – “इसे देखो।”

आईना धुंधला था, लेकिन उसमें वही आदमी दिख रहा था। साधु बोले – “तुम दूसरों में जो देखते हो, वह तुम्हारे भीतर है। अगर मन साफ होगा, तो दर्पण भी साफ दिखाएगा।”

मन का दर्पण हमें हमारे ही विचारों और भावनाओं का सच दिखाता है।

अगर यह साफ है, तो हम दुनिया को वैसी देख सकते हैं जैसी वह है, न कि जैसी हमें डर या पूर्वाग्रह दिखाते हैं।

इसलिए, अपने मन को साफ, शांत और जागरूक रखना सबसे बड़ी मानसिक सेहत की कुंजी है।